地震や津波に強い

「みなとみらい21地区は埋め立て地だから大地震が発生した時に液状化する」と思っている人が多いかもしれませんが、みなとみらい中央地区は埋め立ての際に地震災害や地盤沈下などを考慮し、各種地盤改良を実施しているため、液状化は理論上では起こりません。

またみなとみらい21地区は高潮・津波対策として、 護岸高さを標高3.1m、宅地高さを標高3.1m~5.0mに設定して整備されています。

この高さは神奈川県が発表している「津波浸水予測図」でほとんど浸水被害がない高さなので、住宅やオフィスの浸水被害はないでしょう。

みなとみらい21地区が行っている地震対策は建物や地盤だけではありません。

津波から速やかに避難するための海抜標示や津波避難情報板、津波警報システム、そして50万人分の新鮮な飲料水を3日分確保できる災害用給水タンクや救助・救出活動や避難生活の維持等のため備蓄品が収納されている防災備蓄庫など、避難関連の設備も充実しています。

ソフト面での防災対策も強い

防災対策ハード面だけではありません。

ソフト面でも様々な取り組みを行っています。

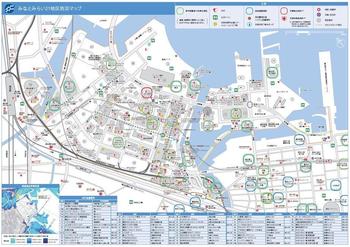

例えば一般のお客様や就業者の方々が災害発災時にも安心して行動できるよう、防災マップを含んだ「みなとみらい21帰宅困難者支援ガイド」を配布。

災害発生時の注意事項をはじめ、避難所や帰宅困難者受け入れ訓練、公共トイレや津波警報伝達システム、災害用地下給水タンク、病院、交番、AEDの場所を帰宅困難者の支援となるような情報を掲載しています。

また外国人向けに災害発生時の避難や情報収集、意思疎通を支援する外国人向けヘルプカードを作成。

カードサイズに折りたたんだもので、日本語、英語、中国語(簡体字)、韓国語の4か国語表記となっていて、発災時「役に立つ情報」が記載されているほか、「病院に連れて行ってください」「避難する場所はどこですか」といった質問を指さしだけで伝えられるような機能を盛り込んでいます。

防災対策に終わりはない

ハード面・ソフト面で様々な防災対策行っているみなとみらい21地区ですが、”完全な防災対策”は

ありえません。

例えば「避難所を作っても収容人数を超えた人が集まった場合どうすれば良いか?」

「他の避難所との連絡調整はどうやって行うのか?」など対策と現実との間に隙間が生じます。

こうした隙間を埋めていくことが、本当の意味での「災害に強い街づくり」へと繋がります。

こうした隙間を埋める取り組みの1つが年に1回テーマに沿った実践的な合同防災訓練。

2017年に行った合同防災訓練は「帰宅困難者受け入れ訓練」というテーマで、収容人数30人の帆船日本丸訓練センターに集まった約100人の帰宅困難者を、スタッフがインターネット上の災害時掲示板を使って情報共有し、他の施設に振り分けました。

こうした訓練を行うことで、現在行われている防災対策を再確認するとともに、新たな課題も発見できるため、より良い防災対策へと進化させることができます。

みなとみらい21地区はこうした日々のエリアマネジメントを通じて来街者や就労者にさらなる安心・安全を提供したいと考えています。