みなとみらい21地区では、地区内の企業・団体や横浜市港湾局が協力し、海草の一種で水質浄化と生物生息環境の改善が期待できる「アマモ」の育成により、当地区の魅力のひとつである「海」の水質向上と生物多様性に向けた取組を行っています。

この取組では、段階的に海辺の生き物の生息に適した環境づくりを進め、生物の生息状況や水質調査を行うことで、その効果について検証し、今後の水質浄化や生物の生息環境の確保に役立てていきたいと考えています。

概要

- 場所

- 汽車道緩傾斜護岸周辺

- 調査開始

- 平成26(2014)年3月

- 実施内容

-

「旧アマモ実験場」での取組 実施期間:平成26年度~平成29年度

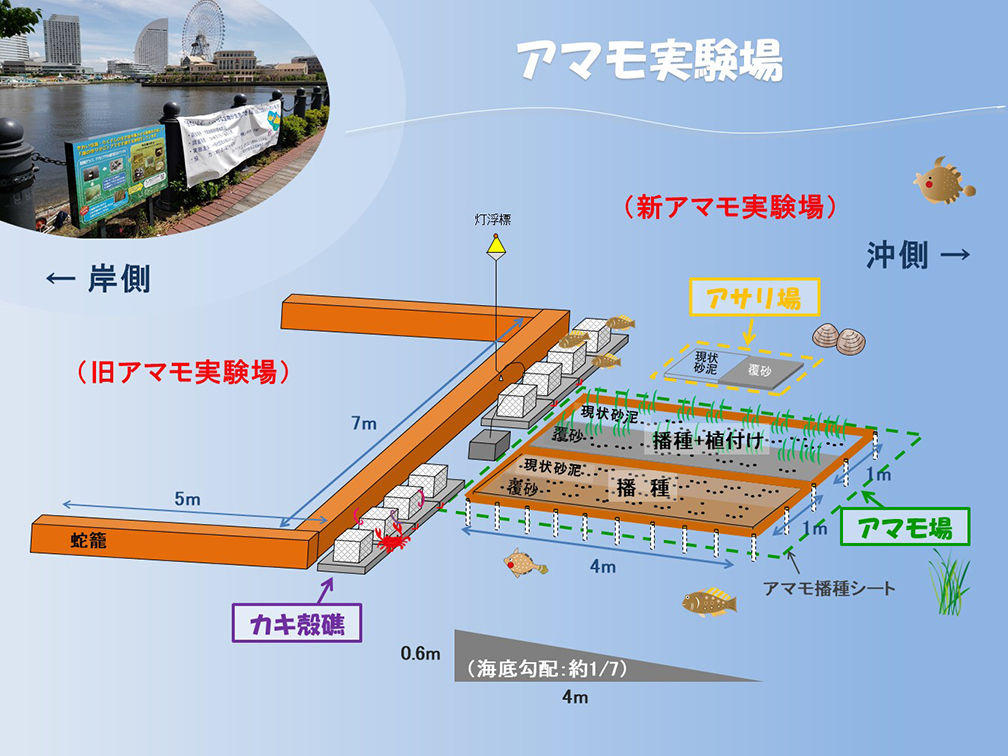

汽車道護岸沿いの5m×7mの水域を蛇籠で囲い、厚さ30cm程の覆砂を行い「実験場」を設置し、アマモを植える実証実験を行ってきました。実証実験では、アマモの生長は確認できたものの、潮流の影響による砂の流失や夏場の海水温の上昇等により夏を超すことができず、一年を通したアマモは定着できませんでした。

「新アマモ実験場」での取組 実施期間:平成30(2018)年度~2020年度(予定)

旧アマモ実験場での結果から、潮流の影響を避けるため少し水深が深くなっている沖側に新しい実験場を設置しました。新実験場では、特殊なシートにアマモの苗と種の植え付けを行い、アサリ場やカキ殻礁を新設するなど、新たな取組を行っています。

- 実施主体

- 一般社団法人横浜みなとみらい21

- 協力

- 横浜市港湾局、NPO法人海辺つくり研究会

なぜアマモ?

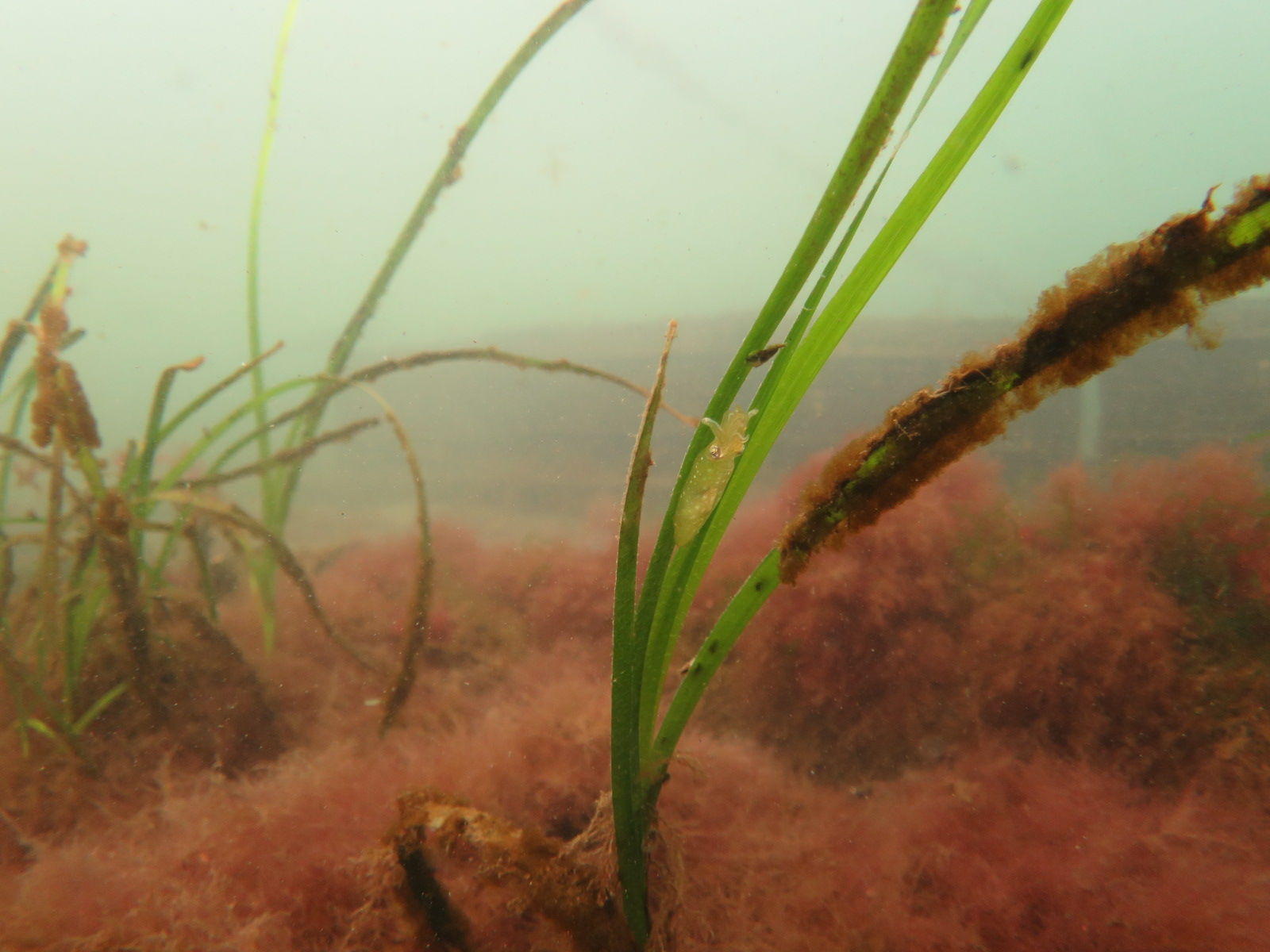

アマモは、赤潮などの原因となるリンや窒素などの栄養塩を吸収し生育することから水質浄化を促進し、光合成により酸素をつくりだすことで生物の生息環境を改善するため稚魚や稚貝が集まることが期待できます。さらに、アマモの葉が小動物の隠れ家になることから「海のゆりかご」とも呼ばれています。

アマモの苗と種を植え付けた特殊なシートを設置。

なぜ「カキ殻礁」?

カキ殻とカキ殻の間の複雑な小空間にゴカイ類やエビ等の小型生物が棲みつき、これらのを餌とする小型魚類が集まってくることが期待できます。

カキ殻を詰めた小型カキ殻礁(寸法:長さ60cm×幅55cm×高さ45cm)を8基設置。

なぜ「アサリ場」?

アサリなどの二枚貝は、主に海水中の植物プランクトンをエサとしています。有機物やプランクトンを含んだ海水を取り入れた後、ろ過して水をはき出すことにより、水中の栄養塩類や有機物を浄化し水をきれいにします。

覆砂によりアサリ等の貝類の生息場所を設置。

お知らせ

-

2025年度 第2回(8/26&27実施)水環境調査について

-

2025年度 第1回(5/27、6/24実施)水環境調査について

-

2024年度第3回(2025年1月25日実施)の水環境調査について

-

2024年度第2回(11月8日実施)の水環境調査結果について

-

2024年度第1回の水環境調査を行いました。

-

2023年度第3回の水環境調査を3/12(火)に行いました。

-

『アマモの生育状況確認&水環境調査』を行いました。

-

2023年度の水環境調査を行いました。(調査日:2023年5月30日)

-

2022年度の水環境調査を行いました。(調査実施日:2023年3月7日)

-

2022年度のアマモ播種&苗の移植と水環境調査を行いました。

最新の動画

2025年1月25日撮影 みなとみらい21 汽車道護岸の水中の様子

| 撮影日 | 2025年1月25日 |

|---|---|

| 内 容 | 2024年度第3回目の調査では、アマモの播種を実施。Hiビーズを散布したプランター(底質調査の結果は「アマモが育つ条件クリア」になっていました)に約400粒を植えました。また、11月に設置した鉄鋼スラグの2カ月後の姿は如何に!? |

2024年11月8日撮影 みなとみらい21 汽車道護岸の水中の様子

| 撮影日 | 2024年11月8日 |

|---|---|

| 内 容 | 2024年度第2回目の調査では、前回の調査時に散布したHiビーズの経過観察、果たしてアマモの育つ良い環境になっているのか??そして更に水質浄化を進めるため「鉄鋼スラグ」を新たに設置しました!水中の様子では、フジツボの食事風景やクロダイの群れの姿も! |

2024年6月29日撮影 みなとみらい21 汽車道護岸の水中の様子

| 撮影日 | 2024年6月29日 |

|---|---|

| 内 容 | 2024年度第1回目の調査では、水質浄化のためにHiビーズをプランターに散布し水中へ!水質浄化にどの様な効果があるのか?11月に予定しているアマモの植付けに向け 効果を期待したいと思います。また今回は、雨の影響で水中の視界が悪いのですが、酸素を求めて実験場に避難してきたマハゼ軍団の姿を見る事も出来ます。 |

2024年3月12日撮影 みなとみらい21 汽車道護岸の水中の様子

| 撮影日 | 2024年3月12日 |

|---|---|

| 内 容 | 2023年7月に消失したアマモが2024年3月12日の調査でどうなっていたのか!?また1年前の2023年3月の水中の様子と今回調査時での海の中の様子はどう変わっているのか?? 約6分の海中散策をお楽しみください。 |

2023年7月29日撮影 みなとみらい21 汽車道護岸の水中の様子

| 撮影日 | 2023年7月29日 |

|---|---|

| 内 容 | 2023年7月29日(土)、既に暑い日が続き出した7月末のみなとみらいの海の中。前回7株あったアマモの状況は!? |

2023年5月30日撮影 みなとみらい21 汽車道護岸の水中の様子

| 撮影日 | 2023年5月30日 |

|---|---|

| 内 容 | 2023年5月30日(火)、赤潮気味で水が濁っていましたが水面には大量のクラゲがプカプカ、ユラユラ。地植え&プランターへ植えたアマモは元気に育ってくれているのか?汽車道護岸の水中の様子をご覧ください。 |

2023年3月7日撮影 みなとみらい21 汽車道護岸の水中の様子

| 撮影日 | 2023年3月7日 |

|---|---|

| 内 容 | 2023年3月7日(火)、汽車道において水環境調査を行いました。調査日の3月7日は大潮(そして満月)。前回植えたアマモの発芽はいかに!? |

2022年11月18日撮影 みなとみらい21 汽車道護岸の水中の様子

| 撮影日 | 2022年11月18日 |

|---|---|

| 内 容 | 2022年11月18日(金)、汽車道においてアマモの播種&苗の移植と水環境調査を行いました。11月のMMの海中はおもいのほかクリア。今回植えたアマモが来年3月の調査時にどの位発芽してくれるのか!? |

2022年5月24日撮影 みなとみらい21 汽車道護岸の水中の様子

| 撮影日 | 2022年5月24日 |

|---|---|

| 内 容 | 2022年5月24日(火)、汽車道において水環境調査を行いました。発芽したアマモは無事に大きくなっているのか!?今回の動画は解説付きなのでどれがアマモなのかわかりやすくなっております。 |

2022年3月8日撮影 みなとみらい21 汽車道護岸の水中の様子

| 撮影日 | 2022年3月8日 |

|---|---|

| 内 容 | 2022年3月8日(火)、汽車道において水環境調査を行いました。昨年11月に播種したアマモはどうなったのか!?昨年とは比べものにもならない位に繁茂している海藻の映像も! |

2021年11月16日撮影 みなとみらい21 汽車道護岸の水中の様子

| 撮影日 | 2021年11月16日 |

|---|---|

| 内 容 | 2021年11月16日(火)、汽車道において水環境調査&アマモの播種作業を行いました。アミメハギの幼魚やウロハゼの姿も!最後まで見ていただくと「MMの海の中で間違いなし!」と思える映像が見れます。 |

2021年11月16日撮影 みなとみらい21 汽車道護岸の水中の様子

| 撮影日 | 2021年11月16日 |

|---|---|

| 内 容 | 2021年11月16日(火)、汽車道において水環境調査&アマモの播種作業を行いました。アマモの種を植えたプランター2基もMM21の海の中へと。沢山の芽が出ますように! |

2021年11月16日撮影 みなとみらい21 汽車道護岸の水中の様子

| 撮影日 | 2021年11月16日 |

|---|---|

| 内 容 | 2021年11月16日(火)、汽車道において水環境調査&アマモの播種作業を行いました。冒頭に聞こえる「ゴォ-----ッ」と言う謎の音の正体は如何に?!11月の水の澄んでいる汽車道護岸の海の中の様子をお楽しみください。 |

2021年5月25日撮影 みなとみらい21 アマモの様子

| 撮影日 | 2021年5月25日 |

|---|---|

| 内 容 | 2021年5月25日(火)、汽車道において灯浮標(ブイ)の維持管理作業及びアマモ場やカキ殻礁の調査を行いました。奇跡の復活アマモ、1株が4株に!汽車道護岸の水中動画をお楽しみください。 |

2021年5月25日撮影 みなとみらい21 アマモとハゼの仲間

| 撮影日 | 2021年5月25日 |

|---|---|

| 内 容 | 2021年5月25日(火)、汽車道において灯浮標(ブイ)の維持管理作業及びアマモ場やカキ殻礁の調査を行いました。アマモ場近辺にハゼの仲間の稚魚の姿が伺えます。汽車道護岸の水中動画をお楽しみください。 |

2021年5月25日撮影 みなとみらい21 カキ殻礁の様子

| 撮影日 | 2021年5月25日 |

|---|---|

| 内 容 | 2021年5月25日(火)、汽車道において灯浮標(ブイ)の維持管理作業及びアマモ場やカキ殻礁の調査を行いました。汽車道護岸の水中動画をお楽しみください。 |